徐老葬于佛子岭镇大冲附近的天鹅抱蛋山顶处。周围有翠竹、苍松掩映、环境幽静,非常符合徐老一生淡泊名利的处世精神,其后傍依山顶,前俯佛子岭水库,气势恢宏,让人不禁感慨徐老的大医风范。

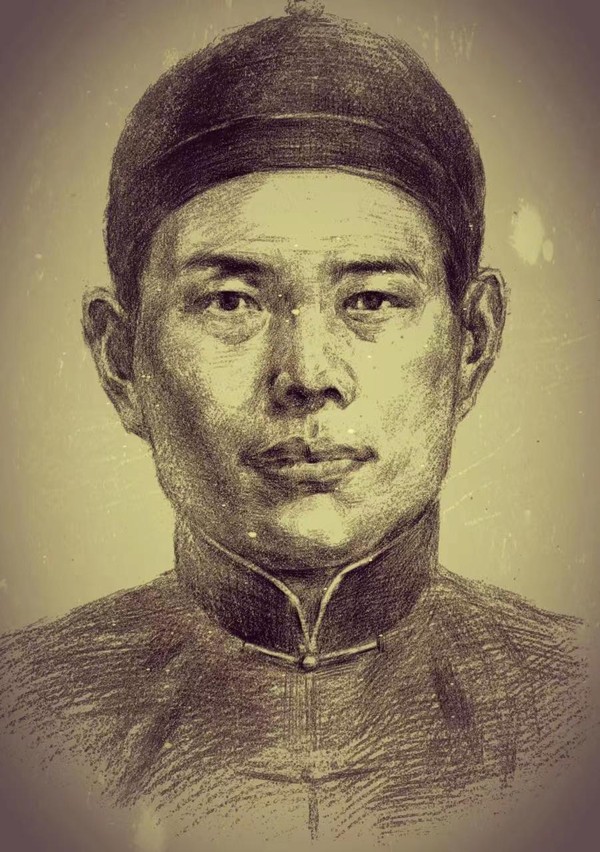

徐大桂

徐老传授杏林弟子六人,刘钟奇、陈家桢、余乐平、程贞康、张文斯、朱德成,皆霍山乃至皖西一代名医。其中钟奇一脉传承数十人,二代即有十余人,以刘大斌、刘琳(均副主任中医师)医名最著;金正大、柯立新管理业务兼擅;金正大、金绍明父子,刘大斌、吴长青翁婿同门从师更传佳话。三代又十余人,以程瑜、刘正东、刘正旺、刘正红、吴长青、张晓松为代表,皆成气候。(注:编辑本书时,联系到朱德成孙辈朱炳雨、张文斯次子张东平 、陈家桢儿媳均表示年代久远,无法提供有价值资料。)

位于落儿岭镇白云庵村神树岭组

他还以文会友,以诗交朋,与远在上海的全国中医头把交椅秦伯未结成莫逆之交,相互唱和诗词,切磋医理,书信往返,过从甚宻。因秦举荐,其弟子刘钟奇得入上海中国医学院深造;力作《脉症会解》《医法直指》先后由上海中医书局出版,《伤寒论类要注疏》亦由秦氏题签书名。建国后,秦氏被聘为卫生部中医顾问,1955年中医研究院成立,即力荐徐老为首批选调人员,由卫生部发函邀徐老进京工作,惜天不假年,使我国失去一位国医大师级人物。1984年11月31日,世界公认的研究《伤寒论》的头牌专家、北京中医药大学刘渡舟教授为杜兆雄呈送的徐著《伤寒论类要注疏》欣然题词:“学风朴而不华,说理明而且简。深通辩证之机,精研气化之理”。在一次学术研讨会上,国际知名的安徽中医药大学教授张笑平慨言:“像徐大桂先生这样的英才卓识,迄今安徽杏林还无人可与之比肩。"

徐老常谓:医士临危证,既不可迟疑避谤,亦不可妄贪天功,总要体先明济人无已之心为妙。病者精神气脉绝象未呈,但势疾艰危,介于生死,须当明告病家,而出背城借一之计,断不可畏嫌迟误。某年夏,徐老携刘师出诊归途,见一家门外凉席上倒卧一人,秽气扑鼻,气息似无,脉虽微未绝,心甚诧异。征询之,乃因病己旷久,家资耗尽,前医辞诊,家人绝望,又嫌其恶臭,故抬出等死。徐老闻言,急手出一方,并悉数掏出上家所得之诊费,力劝家人将其抬回屋内,速予调治,终使病人转危为安。弟子张文斯,因母故家寒,意欲辍学,徐老爱其聪慧,婉言勉励,免收其学费,使其学成。故徐老虽医文名驰遐迩,有时收入亦很可观,却不能养家糊口,累得老母忍饥熬寒,妻子背儿讨饭,逝后由门人凑钱安葬,遗属由族人分领抚养。一代名医,生前故后,如此凄凉,其高风亮节,至今尤为人们所折服,当时即有友人挽曰:“半世写诗稿,半世著医经,平生孤执似寒松,君真健者;……”

贫且益坚,不坠青云之志!是徐老作为一个传统儒者、医者的博大胸怀写照。徐老在《伤寒论类要注疏》一书的跋诗里有:“天地清秋日,禾粱落实辰,凭将忧乱意,来作注书人。文字无今古,心源证鬼神。伤亡今满目,无计可回春。(丙子秋)暑汗频挥墨,风灯汶落毫。文心春茧出,生意夏云高。病臂经三月,衰颜欲二毛。先贤遗泽远,披拂任吾曹。(丁丑夏)添丁方四载,问字每涂鸦。墨润千峰雨,春回一管花。茗蔬依弱妇,禾黍自千家。一榻更寒暑,何劳问岁华。(丁丑秋。以上系寓居汪家岩李宅)屈指中元近,萧然露已零。离心秋草绿,烽火故山青。入世心犹热,挥云笔未停。神农编草木,乱世有遗经。/支离将一载,扶病托孤吟。远树迎秋色,归云恋故岑。昭回天汉意,历落读书心。宗法长沙在,临风一整襟。(戊寅秋初。时寓馆邑南康皮畈金宅,股疾方剧)忆自伤寒属稿,五载于兹。今岁之春,始完卷帙。因将历有草册卷头寄意之作,附录于此,以识一时之兴感焉。民国廿九年庚辰七夕之次日,味辛附识"。其于抗战烽火中,扶妻携子,颠沛流离,抱病著书的酸甜苦辣,跃然纸上。杜兆雄则在该书的“点校感言”诗中叹道:“(一)烽烟顽疾催人老,黄卷青灯映山残。逆境难移卧云趣,豪情欢注楮墨间。书成八卷凝汗血,稿凡五易阅暑寒。己病深沉置脑后,独点航灯照雾船。(二)疾羁病榻思耘耕,眸注管城融古今。坎坷愈砺登攀志,贫寒尤热济世心。笃意嗜学承前训,呕心沥血启后昆。稿成未梓哲人逝,口传手抄走不胫。(三)年逊花甲仰容音,拜读《注疏》探髓精。征广引博释确浅,类分要举义蕴深。删繁就简添趣味,以诗为文多比兴。仲圣学赖尔布散,千年老树吐枝青。(自辛酉春始,有幸为徐书点缀,晨昏相伴,不仅为其精辟独到、新颖明畅的学术见解所折服,更为其舍身求道、百折不挠的求索精神所感动,兴会所致,彻夜难眠,兹录三首感极之作,以志景仰、怀念之忱。甲子年四、四雨夕杜方步于单龙一纸斋谨记)”

“十丈红尘,千年青史;一襟怀抱,万里江山",徐老这副自状联,凸现了他不为良相,愿为良医的路径选择和精神追求!“光腾万丈男儿志,似水流年顷刻休抛弃,天上文星无定属,就在这三年五载,看你自家如何位置"。这是徐老在课堂上对学生的励志之言,读其日记,一个志向高迈、文采风流的大学者形象巍然屹立。作为皋陶医学的砥柱,淠衡医学的栋梁,钝斋医学之峰巅,徐大桂先生的德才道术,永远是霍山乃至皖西、安徽杏林的一面旗帜!

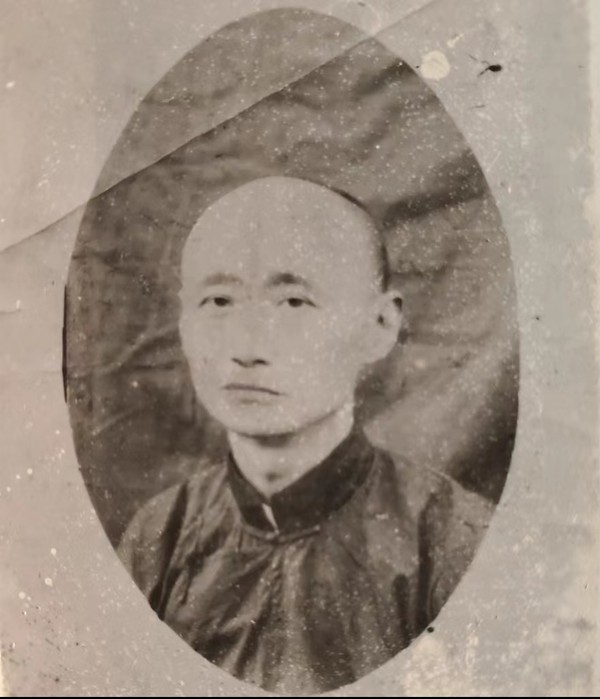

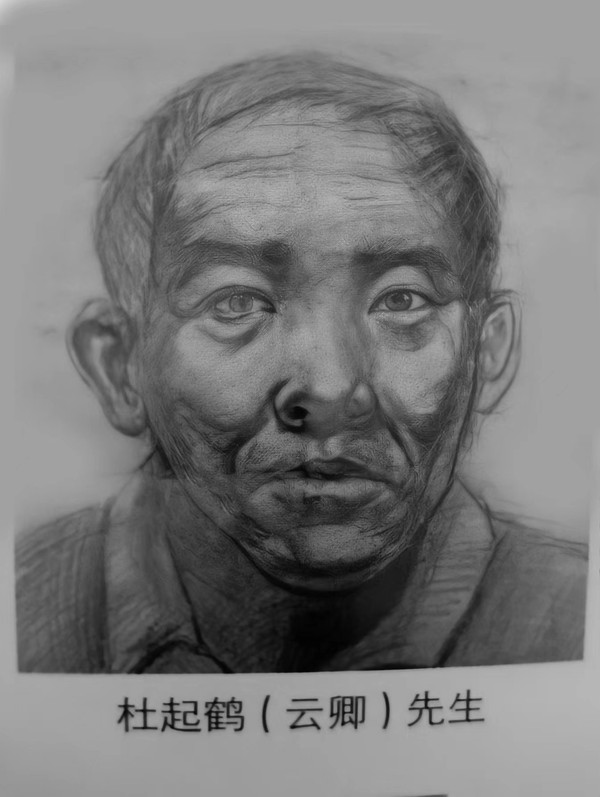

杜起鹤

鹤老自幼好学,一生手不释卷,对于各种医著,上至《黄帝内经》《八十一难经》《伤寒杂病论》《千金要方》《本草纲目》《医宗金鉴》《温病条辨》,下至各家之脉诀、汤头、药性,无不熟读。且仅领其要旨,取其精华,应用中从不墨守成规,因袭照旧。尝云:“只有铜版印的书,没有铜版印的病。"“临证如临阵,用药如用兵。许多患者虽同一病症,然体质有强弱,性別有男女,年龄有老幼,生活有好坏,居处有高山、平原之分,对古人之著述,应变而通之,辩证施治,因人而异。运用之妙,存乎一心"。

鹤老学术上崇尚攻下,强调邪去正安,在这方面留下许多传奇故事,玆举两例:一是抗战中,国民党48军驻扎在霍山西乡之深沟铺。当时凡交通干线,通都大邑咸沦敌手,致该军医疗条件极差,官兵慕杜氏名而来求医者,接踵而至。1941年春夏之交痢疾流行,杜氏用自制药剂,治愈130余人,致该军军长苏祖馨将军亲率军医处长王学潜登门拜访,並赠锦旗“阳春有脚",以致谢忱。二是解放初,太平畈乡痢疾肆虐,当时县政府报请上级防疫部门派员防治,无有效果,患者死亡相继,根据群众极力要求,牛永昌县长亲自批准因历史问题而在县学习、接受审查的鹤老往治,并言明成则恢复行医,败则就地处决。鹤老果敢投以通里攻下法,初患者因不堪再泻而畏服,乃苦口婆心,晓以“通因通用”之理,坚持看服到口,终将其症控制并扑灭。

鹤老不仅医术高明,而且医德沛然,不慕荣利,不喜张扬,凡人酬谢馈赠之锦旗木匾,从不悬挂。家住深山,交通闭塞,其时周围数百里不通公路。离家出诊,动辄三、五十里,皆有求必应,即使昏夜,翻山越岭,攀藤附葛,也不推辞。斯时农村破产,民生凋敝,贫困农民,每有疾病无钱医治,先生遇此,不仅不收诊费,往往还赠给药物,直至治愈。

攻书之外,广涉诸子百家,书法、文章、楹联、诗词,皆为同辈所称道。晚年积极响应中央中西医结合的号召,下功夫学习西医西药知识,致其亲炙和再传弟子三十余人,多精中会西,为鄂东、皖西基层骨干,其中以大弟子杜本生医名最著,授徒亦多,成就尤显。会中西两套本领,中能凭脉辩证,屡起沉疴,西能听诊接生,领一时风气之先。带徒六七人,带教大中专毕业生以百十计,爱徒何斌任村卫生室室长,管理、临诊娴熟之余,更在创办药王谷开发仙草米斛方面特有建树,有多项发明获国家专利。杜威、杜鹏、孙运银应诊灵验,深得一方病众信赖。鹤老教子有方,长子子才继其业,曾任基层院长多年,经验老到,临证功深;次子国梁长于文,曾任《芜湖日报》编辑组长,以诗文驰名大江南北。鹤老积毕业经验,编著的《云卿医案》四卷,惜于“文革"中散失。然由徒子徒孙口授心传,其德术才学仍如源头活水,使云卿学派作为淠衡医学乃至皋陶医学之主流,为皖鄂边际人民健康福祉永远汹涌澎湃。

程朗轩

临床以内、妇、儿科为主,外科、针灸亦精,善治各种疑难病症,向为同行所折服。精通脉学,每以脉诊所得,推询患者所苦,极少相违,判断疾病转归和预后,多所应验。遣方平淡轻灵,如治痰饮以二陈汤为主,加减出入,化裁无定,达到了左右逢源之地步。用药注重炮制,熟用草药,喜用单方,会练丹术,善治梅毒等多种顽疾。

理论上对中医典籍如《内》《难》《伤寒》《金匮》《温病》等方面著作都能熟背活用,它如《珍珠囊药性赋》《医学实在易》《医学三字经》《时方妙用》《幼科铁镜》《血证论》亦多了然于心,融会贯通。

程绍虞

其弟程绍虞(1888~1966)本名惟精,排行老三,人称“程三先生”。先从其长兄(朗轩)习医,复拜桃源河伤科名医程惟卿习疗跌打损伤,学成后主以伤科接骨驰名乡里。学术渊源及理论造诣与其兄同,对《内经》、《难经》、《伤寒》、《金匮》等经典著作精研细读,才思敏捷,内科临证以治伤寒见著,运用经方,如同己出。尤喜麻、桂、五苓之属,不尚化裁,强调认症的准,故每投必效。生前享有新中国首批名医津贴,每半年30元。

1917年县志所记的大地震,二程先生将自家门口搭上大棚,砌灶施粥施药,打长铺收留危重病人,正骨医治,这就是当今方舱医院的前身,要问经费何来?收富钱给穷人免费医治。此段精彩人生,堪称“义举感天地,流芳百世人”。

二程先生曾为霍山中医卫生事业传承和发展做出了较大贡献。课徒主要以“陈修园六十种”和《中西汇通》为教材,要求熟背会解。带徒共约一百人左右,如:朱厚永、苏富贵、熊兆庆、戴经昇、刘业沛、苏福阶、金士珍、余朝国、宋明祥、张正纯、李习武、陈占江、余运堂、黄朝福、熊兆荣等,大多成为霍山、金寨两县各级医疗单位的领导和业务骨干。

原霍山县卫生局长兼一、二届中医药学会理事长(兼地区学会副理事长)朱厚永主管中医师即是其中突出代表。朱局长长期担任县医院、卫生局领导,被称为霍山卫生界的活地图、活辞典,作为当时全省唯一中医出身的卫生局长,在省厅、地局领导心目中威望都高,对霍山徐大桂遗著搜集整理争取省厅立项,中医后继人才的批量培养和拨尖人才的破格使用,县中医院的升级挂牌,县卫校的高站位恢复和安徽省大别山中药学校的夯基争办,都发挥了不可替代的作用,体现了他想大事、谋大局的博大胸襟和远见智慧。

进入新时代,党和政府非常重视发展中医药事业,为传承中医药事业,熊兆荣副主任医师退休后接受诸佛庵镇中心卫生院的聘请,把多年的学术心得和经验积累悉数传教给中青年中医药人员,二程先生这一中医脉络在原生土地上正枝繁叶茂,硕果丰盈。

遗憾的是二程先生诊务繁忙,无暇著述。其学术经验传授弟子应用临床,尚未整理成籍。

李钦照

钦照自幼敏而好学,善于思考,读书必求甚解。向以衣食所节,尽数购买书籍,通读经史子集,深研天文地质,能云星斗布位。他所绘制的《行星分位图》,以及所著《天空构造原理》、《地质变化因素》、《启蒙歌括》、《用静录》等书,在当时极受学界称道。

其时民族多难,西学东渐,钦照不屑仕途,专心医学。所阅中西医著近万卷,对于西医的生理解剖、微生物学研究入微,将中西医融会贯通。青年时自诩“诗书文章字、天文地理医,无一不精”。钦照行医五十余载,济人不可胜数。医学著作有《医经歌括》、《医门问答》、《四言药性》、《伤寒论新编》、《义门李氏医书》等集。他在眼科方面许多学术见解和方法,屡为淠衡名医徐大桂所延用。

钦照后人行医、种药者颇多。其孙李文继,首创大别山天麻人工繁殖方法并在山区推广普及,1982年受到安徽省政府表彰。其曾孙李思治,中西医结合,在台湾素为蒋氏父子器重和医学同仁推崇。1984年,思治在台北市开设荣寿堂总医院和李氏综合医院,家乡在上土市的台湾名宿孙雨航先生,为其题写匾额“四世儒医”。四世儒医的代表人物为:李钦照、李明高、李文经、李思治。

李明高(1900-1930),字复初。钦照之堂侄。革命烈士。明高少年时常得叔父资助和抚爱,传其医术,教导做人。参加革命后任中共皖西苏区地下交通员,利用郎中的身份为掩护,传送革命消息和救治伤病员。西镇暴动胜利后,明高协助舒传贤在燕子河创建红军医院。

李文经(1905-1960),字督春,号子伦。钦照之长孙。自幼跟随祖父,诗书医学,深得祖父真传,为人处事,尽显仁厚家风。1935年,在清水河街头开设荣寿堂,坐诊看病,兼营中药西药。1953年,被推选为漫水河区医协会主任,其间整理写出祖传秘方百余副,送到县卫生局,无偿奉献。1956年,政府主导私营工商改造,文经率先响应,联络当地医馆药铺,成立漫水河联合诊所。漫水河联合诊所是现漫水河镇中心卫生院的前身。

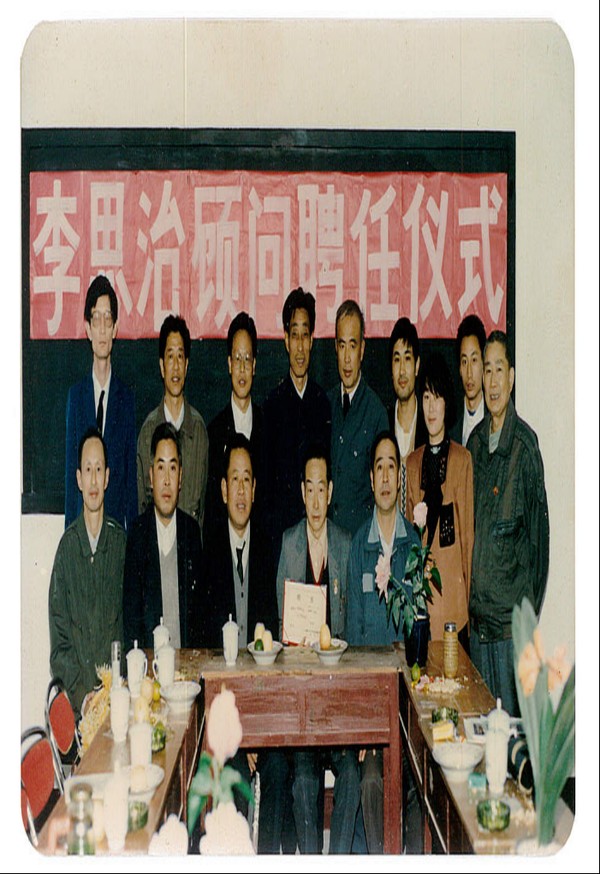

李思治(1931-1994),字权生。钦照之曾孙。台湾国大党代表,博士学位。先后在台湾空军医院、三军总医院、淡江大学、十仁整形外科医院等十多所医院医校任职。著有《现代医学与中华文化复兴》、《血型调查研究》、《解剖生理问答》、《生物学题解》、《教师甘苦谈》等书。李思治先生曾专程到访霍山县中医院和安徽省大别山中药学校,与曾任《霍山卫生志》主编的杜兆雄校长深入交流,讨论对李钦照生平学术的研究心得,并应聘为该校顾问。1993年,他将曾祖父的遗著在台湾再版,国民党元老陈立夫先生欣然为该书题写书名:《义门李氏医书》。

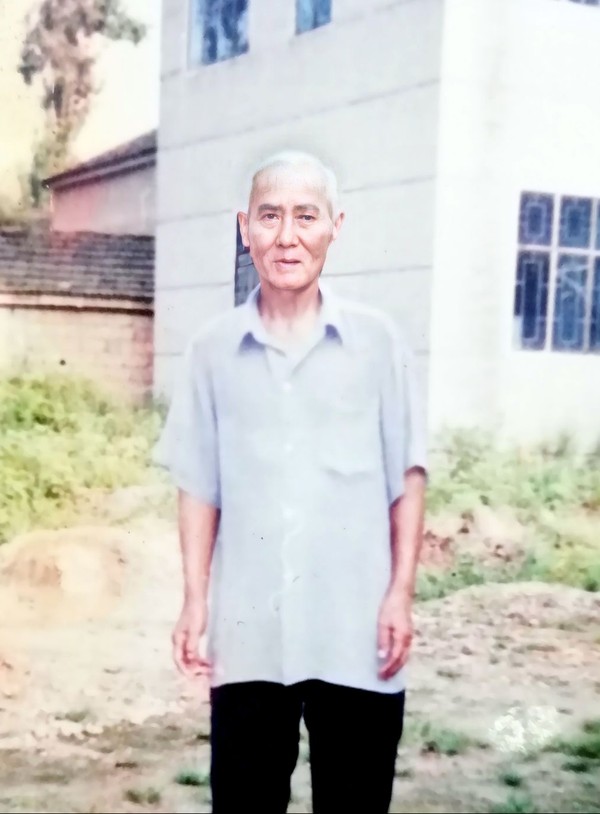

吴长仁

默如先生乃霍山医林一位怪杰。其人旷达,性豪迈,不修边幅,行医足迹涉及六、霍、舒三县,外出应诊,夏天赤脚草鞋,老布长巾披肩。每到一地,病人闻讯摩肩接踵,不绝于途,常盘垣数日不得去。1950年因历史问题受审羁押期间,地县领导找其治病从未中断。后转某农场劳改,求诊者仍趋之若骛,一时间该农场顿变成一个兴盛的门诊部,四周农民也开起了商店、旅社,挂号看病须提前三个月,医誉名播三县。

默如先生身材魁梧,貌丰体健,古稀之年,步如壮夫。擅治内科杂症和不孕症。用药有其独到之处,熄风止痉常用蚤休,导滞醒脾常用通曲(五谷虫),偏正头风喜用石楠叶,温熨止痛辄用鸡矢白。开方以行楷墨笔书之,药多剂重,素有“大包”之称。并掌握一手“燔针捷刺"武针之术,胆大心细,中穴精准,针具粗如锥子,烧红后速刺速出,“磁啦”一声,肉烟熏人,发现晕针者即令陪属搀卧地铺,从不抢救,或令人仅掐人中而已(艺高人胆大!)。窗外围观病人有胆小者,未针先晕,常吓倒在地,四五十年后还有不少病人留恋他的火针效验。有一位“寒哮"(哮喘性支气管炎)患者,经火针背部穴位,已三十多年未发。观其火针瘢痕,有的还是禁针穴,令人惊呀不已。

默如先生一生带徒多人,如李宗梦、张中存、卫平林、鲍家群、吴怀明等,其子吴怀皋得传衣钵,在《临床医学与护理研究》杂志上发表“中医治疗糖尿病临证偶得”和“健脾益胃汤治疗消化性溃疡96例临床观察”论文2篇,2014年被霍山县中医中药学会评为“霍山县名中医”。另钝斋学派传人刘琳在与儿街医院工作期间精勤侍诊抄方,颇多收获,并验证于临床,曾撰《外敷验方治疗头痛50例》发表于《安徽中医临床杂志》。

默如先生烟酒兼嗜,烟瘾极大,从早到晚,手不离火,并患有前列腺肥大,夜间尿频,每次起床后必抽2支方睡,日吸七八十支,满口黑牙,通体散发烟味。诊务疲劳又加一生坎坷,竟能年近九十而终,确为淠衡医学传奇人物。

余良甫

余良甫,男,(1900—1973),原磨子潭区胡家河乡人,字金鸾,因生活在社会变革年代,一生历尽坎坷,但没有影响他对医学的执著,解放后,先后在汪家冲乡医院、胡家河乡医院工作,有霍山“八大名医”之一称号,德艺双馨的典范,其技艺精堪,为人善良,走村串户治病人,拨山涉水不畏艰难,从来不图给酬劳,在磨子潭地区深受群众尊重,影响较大。其高徒较多,如:余荣、金铎、金先壁、刘礼然、余庆林、蔡家龙、余夕平、陈乐堂、余育荣等,均有较高造诣。其孙辈及后人余夕华、余夕春、余方兴、余跃等薪火传承 弦歌不辍。

余老一生辛勤耕耘,不仅钻研中医经典,也重视掌握西医相关知识。对常见内外妇儿疾病及危急重症功力深厚 ,其极富有创新精神,在创伤、骨折诊治方面,根据创伤原因、创伤程度及伤及不同经络部位,提出很多不同的有效方剂。重视和钻研鸡血疗法,在今天看来,仍具有一定的研究价值。

其创制的化瘀止痛外敷方结合内服中药具有较好疗效,在治疗麦粒肿方面,也有独特见解,给后人留下很多中医药瑰宝。

王受之

其子王善同(1929.10.19-2006.01.30),受父影响,对中药有较深研究,后就职于霍山县医院药房,人称同老先生,发表过多篇药物学论文。

其孙王思大,为第四代中医传人,83年师承祖父王受之的中医外科医术。秦伯未的《中医临证备要》的辨证思维对其影响较大,其崇尚张景岳的学术思想,注重身体阴阳五行盛衰生克调节和攻邪结合,重视中西医结合优势,擅长中医内科及皮肤病,对风湿疾病、头晕、蛇串疮等疾病具有一定独特见解,深受当地老百姓的尊重和信赖。其传承的拨毒膏、乌龙膏、三油膏、紫云膏,为中医特色治疗增添了不少光彩。一九九八年发表了《祖传秘方拔毒膏》论文,被收录中国医学文库《中国特色医疗新技术》一书,荣获中国优秀学术一等奖。

汪恭思

汪老精通大方脉,擅长中医内科,妇科,伤寒杂症。内科重脾胃,对肝硬化,脾肿大,喜用柔肝健脾,宽中渗湿法,外科大部分用“仙方活命饮”加减,辅以膏、丹、丸、散。行医范围遍及舒城之晓天、干镇,岳西之头陀、石关、主簿、石盆、黄尾,六安之毛坦厂、双河,霍山之龙井冲、大化坪、城关镇、与儿街、磨子潭、东西溪一带。生性豪爽,为人好施。

1947年迁居霍山东大街,挂“国医汪默斋寓所”牌行医。1952年入医协会;1954年同三子汪忠勤同时参加中医联合诊所,后在城关镇医院工作,1955年同县卫生科长赵文杰,参加安徽省中医座谈会。在《安徽省中医座谈会交流单方汇编·五官科部分》,发表了“烂眼边”方,其所记医案手稿,文革中被焚。代表著作:《本草经读》、《景岳新方》、《医学三字经》、《伤寒浅诠》、《医学实在》等。

汪老长子汪忠正(1918-2003),随父习医识药尽得其传,弱冠之年,即行乡里。壮年后,开办中医诊所。忠正先生医者仁心患者至上,擅长中医内科及妇科。对脾胃病、痛经、带下病等有较高的造诣。行医数十载,屡取沉苛,治愈患者无数,深得广大民众信赖,声名远播舒、霍、岳三县周边。收徒彭大方(已逝)、杜长寿、王跃先等三人,皆有建树, 誉满杏林。

墨斋孙辈(汪忠勤之子)汪全德目前在衡山镇医院辛勤耕耘。

张肇祥

太平张氏正骨,原不在淠衡五大流派之中,正骨专科,历史霍山名医亦众,各有千秋,如现诸佛庵镇石家河程朗轩之弟程绍虞及其师程惟卿,现黑石渡镇新店河之项寿亭,洛阳河之万岳西等,均是名传方圆数百里之接骨高手,如程惟卿(1877—1923),民国六年(1917)正月初一晨,大别山腹地发生强震,房倒屋塌,死伤无数,卿以绝技救人,免费为人接骨疗伤,方圆上百里伤员慕名接踵而来,排队逾一华里,昼夜等候卿予治疗,卿即将家中所有房屋腾出收容,并动员邻里让房相助,还拿出大批银两购买鸡、肉、人参等营养品,以大锅、大缸熬熟盛之,分发伤员。如此家资耗尽,又卖去上谷园六十担稞之庄园土地,继续为伤员供药供食,直至痊愈返家。再如项寿亭(1891——1969)医术精湛,尤其擅长接骨、治疮,医疑难杂症。如本乡余在国之子从树上跌下,腿骨骨折,一只脚尖向后,经亭接好后如同常人。农民张柱庆被人用刀刺穿腹部,肝溢出一叶,时值1930年代,经其精心调治,平复如初。某公社书记黄,患梦遗症三十多年,往诊于大小医院无效,渐而体衰卧床,经亭投以中药得以康复。又如万岳西(1902——1978),长中医伤、疮科,以小夹板固定治疗骨折数以千计。然均以后继之人乏文(如项寿亭也曾授徒五人)而良术无续。唯张氏骨科因授徒众,解放前后,计十余人,不说承其内妇幼各科的良才如万光煜、金进先均任过公社医院院长,技术精良,苏树屏文学功深,医理详透,治病精准。单就骨科而言,万光清(亦任过多年院长,精通药理炮制)、张肇瑞,均与时俱进各有发挥,光清还有自传式系统总结留存,再传张远恒(肇祥之子)、万昭亮(光清之子)已成太平医院骨科顶粱柱,形成完整的传承链,从而再次证明,医家能否成派,有一点十分重要:医家和传人,无论临床经验多么丰富,名声多么卓著,若无著述流传,都将“言而无文,其行不远",酿成人亡术息的悲剧。

杜兆雄

杜兆雄从医半个多世纪以来,机缘巧合、得天独厚地全面承袭了霍山淠衡医学的余绪:1971年师从的杜本生、万光煜两先生,分别为云卿学派和景云学派(张氏骨科)大弟子;1981年整理徐著,随侍的刘钟奇先生,又是钝斋学派的嫡传人;参修两届县志和主编县卫生志,又使他对县内其他各派和所有名医学术经验都有了概略了解;1991年受省局委派,随同领导或只身赴全省东西南北八县开展中医药省情调研,在对省提“南新安、北华佗"两大招牌的详情有所了解后,萌发了倡立西皋陶以成三足鼎的大胆设想。

杜兆雄既仰望星空,又脚踏实地,五十余年始终坚守临床一线,逐渐在中医药治疗肿瘤、乙肝、结石、痛症、类风湿、强脊炎、椎突症、男女性功能失调和不孕不育方面,积累了较丰富的经验,形成了较广泛的影响,病人涉及全国十余省市区和英、美、澳华人。

尤其是形成了独具特色的杜氏中医治癌病机学说、治略思想和系列疗法后,在1994年发明杜氏中医肿瘤奇效止痛散,较好解决了危重病人的剧痛问题;对所接诊病人都起到了扶正去邪、促手术后康复、减少放化疗反应、改善体内环境防复发、消除相应不适症状、延长生存、提高生存质量的作用;2003年开始出现一些高龄肿瘤病人,因病变程度和身体原因不能手术和放化疗的,纯用中药也能出现个别病灶消失、临床治愈,多数病灶缩小、荷瘤生存,有质量、有尊严生活的不少例证。部分实现了他在1993年冬为全省中医试点县工作会议在霍山召开所出的小册子巜名人与霍山中医药》后记中所言的“霍山中医界同仁有信心,再过五年十年后,让世人相信:治病有疑难,可到霍山县;得癌不要怂,早找杜兆雄"的宏愿。

本世纪以来,杜兆雄在肿瘤方面的探讨和实践,不断受到随国家领导到霍视察调研的原卫生部长高强、带队来霍调研的时任国家中医药管理局副局长于文明、省人大副主任苏平凡的热情关注,首届国医大师路志正教授两次来信嘉勉,台湾“中国医药学院“校长郭盛助博士来函盛赞,派遣大型参访团到访,并出资邀请赴台讲学。1970年代以来历任县委书记韩灵、王立祝、张宗华,老县长朱显才,政协老主席王永超题词激励。

自1980年代初受命省卫生厅立项,主持皖西名中医徐大桂遗著搜集整理工作以来,除出版刊行徐著五部,发表论文五篇外,与女儿杜江(合肥新站区七里塘卫生服务中心中医科主任)合著医著一部,参编医著四部,发表论文三十余篇,其中独创性论文《肿瘤临床的中医思路-病机治略及系列疗法管见》获省科协1987-1988自然科学优秀论文三等奖,及1994中国中医特技疗法交流展示大会交流展示。

杜老临床经验较多,处方较有特色,现列举一例病案,供大家鉴赏。患者杜某,女,44岁,2014年右侧乳腺癌手术,淋巴结(+)1/15,2022年7月,左侧乳腺癌手术,术后病理分期为IIA期,Luminal A型,二次手术住院期间,常规检查发现,双侧甲状腺均可见 4A类结节。该患者于二次术后2月即术后辅助化疗3次后(2022年9月20日)来就诊,当时舌淡苔薄白润,脉沉。鉴于患者仍处于化疗期间,身体多次出现肿瘤,故提出改善环境、扶正祛邪治则,排兵布阵,综合施策,多取得较好疗效。由于药味较多,单付剂量较大,杜老要求每80-90克左右,煎2袋。这样有效避免浪费,减轻患者负担,还产生另外一个意外结果,因单味剂量相对较小,中药口服汤剂口感好转明显,提高大家对中医药接受度。这种组方风格,我们可在丸方中能见到,现用汤剂,能有效克服丸剂剂量不足弊端。

杜象森

杜老带教认真负责,积极传授其临床心得,曾有杜杰、蔡江河、汪经林、杜贤三、孙家霓、李成华等8位同志跟师学习,为中医传承贡献了很大力量。杜老在行医过程中,同情患者疾苦,遇到经济困难群众,常向其传授单方,让其自己回家采药治疗。

杜老在针灸及常见内、妇、儿科方面疾病经验丰富,对妇科疾病月经不调、妇女不孕、带下病、慢性胃病、风湿类疾病等方面具有较高建树和独特见解。

治疗慢性胃病,常用六君子汤加柴胡舒肝散。

治疗类风湿性关节炎,提出补肝肾、益气活血、祛风化湿等治则。

杜老善于临床观察,认真总结经验。

治疗妇科疾病常用完带汤、易黄汤。对于治疗女性不孕不育,重点在调经,并提出分月经期(脱落期)、经后期(分泌、生长期)。月经期要去瘀,经后期要健脾补肾,如用五子衍宗丸、四物汤。这一治法对多囊卵巢、输卵管闭塞、无卵泡等,均曾获得成功。

对于面神经麻痹,创造性提出早期因邪在表,不宜针刺、特别是深针刺,否则会引邪深入,加重病情,3-4天后针灸,且不留针。根据早期辩证情况,提出牵正散合小桂枝汤、大秦艽汤或银翘散等加减。

根据其临床观察,提出类风湿、痛风不同普通风湿病病因、病机及相应治法,并获得较好疗效。

杜老一生酷爱学习,能熟练背诵脉诀、汤头歌等,推崇熟记《伤寒论》《金匮要略》《医宗金鉴》《温病条辩》《温热经纬》等。

杜老一生,历经磨难,与当时所处困难时期息息相关,但时代也因此成就了他。

杜老育有三子,次子杜杰长期在岳西从事卫生工作,三子杜贤平一直在磨子潭镇桂竹园村卫生室工作。

杜贤平

熊兆荣

苏福阶

苏启高

苏启高出生于中医世家,其父苏福阶(1927年2月--2001年10月),曾先后在桃源河乡医院、诸佛庵区医院工作过,精通内、外、妇儿、骨科,擅长儿科和烧烫伤。

苏启高年轻时跟随父亲学医,1979年参加全国中医药卫生人才统一选拔考试(全国1万名,安徽5百名,霍山县6人:张守福、杜本生及其徒弟、刘琳、刘忠奇、苏启高),1980年3月18日来县中医院工作(原城关医院),1982年9月至1983年5月在蚌埠医学院参加“安徽中医理论提高班”学习,1983年至1985年在安徽省中医学院及附院学习和进修。为中医理论及临床工作打下扎实基础。

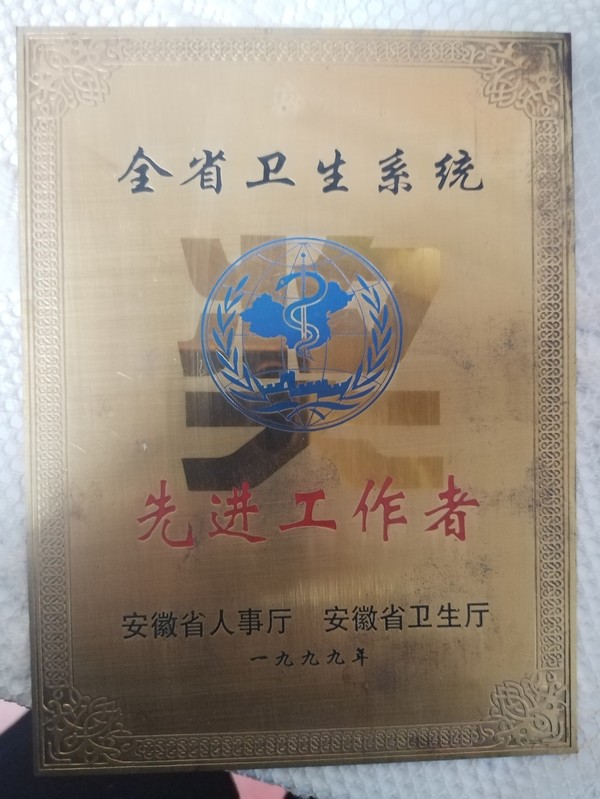

苏启高主任工作认真仔细,有悬壶济世的大医风范,擅长儿科,在临床工作中,中西医结合,持危扶颠,深受当地群众及小朋友们敬爱。1999年、2000年、2002年均荣获全省卫生系统先进工作者称号。

苏主任临床经验丰富,先后发表学术论文12余篇,现能从万方检索的有三篇,分别是:[1]苏启高.加减芍药甘草汤治疗胃脘痛[J].中医药临床杂志,2004,16(6):532.DOI:10.3969/j.issn.1672-7134.2004.06.018.[2]苏启高.胆汁返流性胃炎中医治疗概况[J].中医药临床杂志,2004,16(1):6-8.DOI:10.3969/j.issn.1672-7134.2004.01.004.[3]苏启高.胆汁反流性胃炎的中医治疗概况[C].中华中医药学会内科脾胃病第十五次学术交流会论文集.2003:153-155.

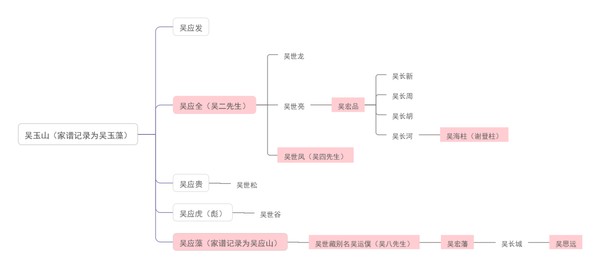

吴四先生和吴八先生

如今霍山县衡山镇洛阳河村,有个组名叫保生堂组,居住在这里及附近村民,现如今仍大部分姓吴,这里吴氏家族在解放前后人丁兴旺、家业丰厚,其中以医为代表的吴氏家人在保生堂设有医馆、药房,采药、制药、卖药、看病形成一条龙服务,规模大、影响远,俗称“东乡医学”。据说当时人群熙熙攘攘、车水马龙,非常繁华,也因此这里地名取叫“保生堂”。时代已久,很多有价值资料均已丢失,现从其遗址仍能窥见一斑。

五二先生,原名吴应全,属吴家十六世查其家谱,生死失考。

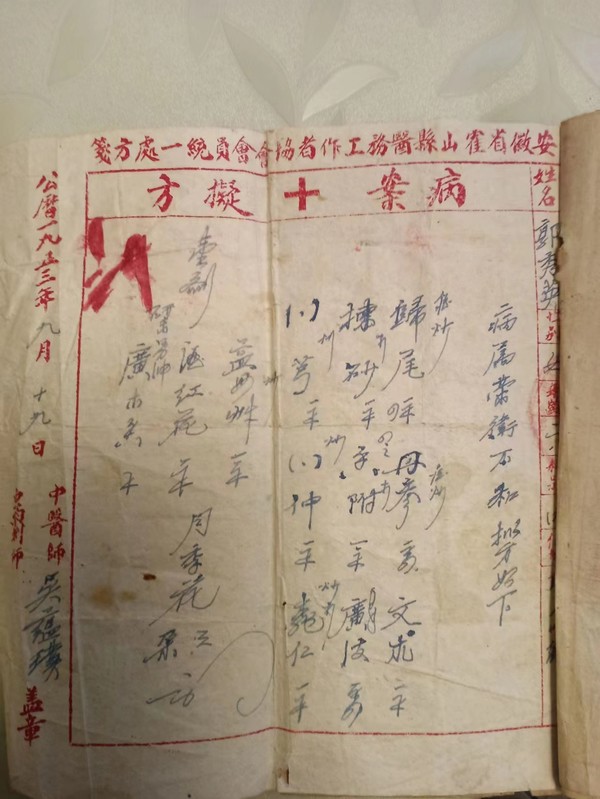

吴四先生:原名吴世凤,字仪亭,生于光绪二十七年,逝于一九七五年六月二十七日己时。据杨奉林老先生回忆,吴四先生擅长治疗心血管疾病,常用泻法,大黄常用到两量。

吴八先生:原名吴世藏,字运僕(家谱显示字蕴朴),生于光绪三十二年,卒年失考。吴世凤和吴世藏是共爷爷弟兄(共8人。吴世凤亲弟兄3人,其排行老小),因分别排行第四和第八,被人尊称为吴四先生和吴八先生。吴氏家族属中医世家,医学水平高精,在解放前后,誉满东乡。

吴世凤父亲排行老二(亲弟兄共5人)、吴世藏父亲吴应藻排行老五均为杏林高手,老三在家开药店,可以想象当时门庭若市的忙碌景象。由于历史久远,关于他们具体临床情况现已无法考证。据其后代追忆,吴四先生和吴八先生分别跟随自己父亲学医,吴默如和吴八先生是同门师兄,均跟师吴应藻。

谢墩柱

黎克玉

副主任中药师。1963年-1964年,在原青峰岭公社医院跟师黄文清老中医,1965年--1967年,在原白莲岩公社医院,向中药师杨典元学习。其后在青峰岭公社医院、白莲岩公社医院先后工作,直至1991年底。1992年春转至大化坪中心卫生院,在中医门诊工作,直至2006年春退休。

黎老兴趣广泛、爱好钻研民间传统文化。对中医药均有研究。

黎老擅长运用中医药治疗小儿疳证,颈、肩、腰、腿痛,各种骨质增生,中风后遗症,泌尿系结石等疑难杂症。

其先后在国家和省级中医药书刊发表过医学论文10余篇,1991年《新中医》第7期《割药兼施治疗小儿疳证》;《当代中青年医论精华》1994年12月《川草乌的炮制与临床运用》;《安徽中医临床杂志》1997年《中药质量现状原因及对策》;《补阳还五汤新用概述》一文载于《中华临床医学研究(二)》一书,此书于二00一年六月出版;《中医药综合治疗腰椎骨质增生症65例》一文在第二届安徽科技论坛六安分论坛-皖西大别山中医药发展研讨大会交流,受到与会代表与市学会领导的一致好评。

一、 三石四金不留汤

二、乌洋威灵丸(方一)

三、乌洋威灵丸(方二)

四、 乌洋威灵酒

五、 骨质增生外敷方

六、 加味加量补阳还五汤

七、健脾糕

八、加味乌星散

九、金龙附桂汤

十、慢咽炎方

十一、加味一贯煎

十二、加味玉屏风散

十三、骨折愈合方

十四、七对汤

十五、加味玉女煎

十六、乳腺增生方

十七、贫血方

十八、自拟肝炎方

十九、痤疮内服及外擦方。

二十、老年便秘方

二十一、升压方

二十二、急性结膜炎方

二十三、 小儿疝气外敷方

二十四、降糖方

二十五、肿瘤外敷方

等。

杜本生

他好学多思,从不拘于门派,也不局限于专业。他这种认真交流学习的态度,正是为解除农村当时缺医少药之苦提供了极大的帮助。他积极向县医疗队学习听诊和接生技术,成为当时少有具备中西两套本领的青年名医,领一时风气之先。1979年,安徽省招考500名中医药人员,霍山报考150人,他是考中6人之一。他的医名最著,授徒亦多,成就尤显,先后在高山卫生院、太平卫生院、漫水河卫生院工作。

杜老在省级杂志《中医杂志》发表过有关支气管炎、荨麻疹共2篇论文。临床经验丰富,擅长治疗内科疾病及妇科疾病。对消化系疾病及月经不调、不孕等疾病有独特见解。

2019年,新冠肺炎爆发,全世界都受到了严重的影响,有一位香港商人在霍山经商,其母亲在香港受到感染,但是其时疫情严重,香港医院爆满,根本无法就医。港商代其母寻找杜老为其开了一付中药。港商那年迈92岁的母亲吃了中药后,很快就痊愈了。老太太很高兴,再次寻访杜老,希望求得养生调理药方,延年益寿,活过百岁。

杜老平素注重养生之道,并且拥有独特的保健手法。每天早晨起床后,从头到脚使用多种按摩手法,每次大约1小时余。额头“分阴阳”,面部“舒心神”,头部“推六经”,耳廓“推表里”,胸廓“顺肺气”,腹部“揉顺逆”,四肢“活气血”,足弓“调血糖”......所以如今杜老已八十多岁高龄,仍面色红润,神清气足。

杜本生表示学医,特别是中医人要“互相介绍、交流”“各有各的长处,要取长补短,”“不能保守”不能固步自封,要传承发扬。不论是师徒,还是同事,抑或同行,大家都是为了治愈患者,解决疾病,因而不断学习、交流,不分派系,不别中西,才能把医学好,从而提高技艺,进一步弘扬中医药。

杜老行医以来育人不断,带有学徒多人:储永青、杜兆雄、何斌、张玉林、何赟、杜鹏,现多成基层骨干,甚至一方名医。带教大中专毕业生以百十计。爱徒何斌任村卫生室室长,管理、临诊娴熟之余,更在创办药王谷开发仙草米斛方面特有建树,有多项发明获国家专利。其子杜武(1970年-2012年)医术医术精湛,中西医融会贯通,先后在漫水河镇卫生院、霍山县医院工作,后不幸患肝癌,英年早逝。

刘琳

刘琳老先生从医50余年,对舌诊、脉诊辩证技巧掌握熟练,并善于结合西医诊疗常规辨病,以中医理、法、方、药施治,对疑难杂症的治疗,积累了较为丰富的临床经验,擅长对各种痛证的治疗,如风湿痹痛,胃脘痛,各类胃炎,肝炎,肝硬化,胆囊炎,胆石症,各类肾炎,肾结石,妇科病痛经,带下症,各类瘤肿后期的疼痛等,临床经验丰富,医术精湛,服务态度和蔼,收到当地群众一致好评。

先后在国内医药期刊发表论文近10余篇《刘钟奇用煲白术的经验》、《自拟蓟羊菊花饮治疗乙肝59例》、《肝病实脾医案2例》、《慢性乙肝辩证举隅》、《外敷验方治疗头痛50例》

《介绍吴默如先生生平及部分临床经验》一文已被杜兆雄和他的女公子合力编写的《揭秘双斋医学-泌入21世纪的原生态中医》一书全文收录,该文为双斋医学五大学派之一默如学派奠定了基础。

带教学员数名,现都是乡村医疗事业主要骨干力量,其子刘正宇专修消化内科,现在省城合肥数家医院执业,对胃肠镜操作熟练,善以中西两种方法治疗疾病。

现代医学所论风湿热,风湿性关节炎,类风湿性关节炎以及腰颈椎疾病,和新陈代谢病的痛风,要以症状辨之,在祖国医学则统称为痹证,《景岳全书-风痹》曰:“盖痹者闭也,以血气为邪所闭,不得通行而病.......。”其致病之因,不外风、寒、湿三邪,趁人体虚时而入侵,初在皮表,次在肌肉,再次在脉络,更次在筋,最深至于骨,尤以病在关节羁留不去者,治之最难,常见带病延年,终身受累。

痹症的治疗,虽病因只有风湿寒三气,但很难截然分开,只有偏胜而已,关键要分清寒热两类,然后再分偏胜。风胜者为行痹,走注历节疼痛当以散风为主。御寒利气仍不可废;寒气凝结、阳气不行、痛有定处为痛痹,当以散寒为主,疏风燥湿不可缺。着痹者肢体重着不移,疼痛麻木是也,治当利湿为主,祛风散寒亦不可缺。在临床中虽按法施治,对于病在皮表、肌肉者,可取得一些疗效,但对于一些慢性风湿病、老年风湿病,部分神经痛和一些久治不愈风湿痹痛者,病邪深入筋骨,越用祛风散寒除湿药物,燥血伤阴,疼痛越重,必形成一个恶性循环。因久病必伤及肝肾,损耗气血,体质越虚,病邪越不得解,故本人总结过去临床治疗教训的基础上,学习先贤经验,凡遇此类重症,必以益气养血,温补肝肾,佐以祛风散寒燥湿,开辟了治疗风湿痹症重症的思路。

刘某,男,70岁,患者腰痛数年,一年前左侧腰部患带状疱疹,愈后遗有神经痛,两月前因一次摔伤以致腰痛及腿,右侧重于左侧,循太阳经下行至足,酸麻胀痛,肌肤不仁,甚重时而不能行走,X线示:第3、4、5腰椎增生,腰椎骶化,CT示:同上,第4、5腰椎间盘膨隆,历更数医,方药无效。来诊室时面色灰滞,神疲乏力,音容苦楚,舌暗苔白,边有齿印,脉细涩,症属气血两虚,肝肾不足,血阻脉络,治以益气养血,温补肝肾,佐以祛风活络,燥湿散寒,连服三方后,疼痛逐渐减轻,面容也转红润,夜能入眠,翻身转侧自如,后以丸方缓慢治之。患者再来诊时欣喜告知,自从服此方中药后,已连服十几年治疗高血压病的降压药,也无需服用了,且血压平稳正常,由此深感中医施治辩证的重要性。

余运堂

编者蔡江河与余运堂在陈绍虞老家合影

据余老回忆,程朗轩脉学可能胜过程绍虞,二程带学可能达到70-100人左右,程朗轩临床带教,程绍虞开课讲学,苏启贵(大干见)、戴玉斋(沿河)、金士贞(石家河)、叶贤成(新店河)均是他们的学员,二程医德高尚,不分贫富,不记得失,认真对待每位患者。临证中注重脏腑辩证、八纲及六经辩证。擅长内外妇儿常见病及疑难杂病。特别在儿科方面,二程推崇《幼科铁镜》,在治疗疳疾、腹泻、咳嗽、风热等方面,擅长推拿治疗。使用推拿代药,效果尤为突出,有效避免药物的副作用,省去了小儿喂药的繁琐。同时用紫苏、艾叶熬水蘸手推拿,具有祛风散寒功效,对于小儿风寒发热、咳嗽疗效显著。

余老先生年近八十,坚持学习,手不释卷,不但温习各类医书,新近的中医期刊也认真研读。推崇起中医著作如数家珍,可见其学习研读认真广泛。余老先生平素喜爱阅读《上海中医药杂志》,在对比了其他一些大型中医药期刊杂志,他觉得《上海中医药杂志》更贴合基层,更接地气。他年轻时擅长中医小儿推拿治疗诸多儿科疾病,熟记《幼科铁镜》。余老先生对于中医常见病及内伤杂症的治疗,经验较为丰富,他运用滋阴潜阳,平肝活络法治疗三叉神经痛,治疗头晕肝阳上亢多用天麻钩藤饮,其他常用半夏白术天麻汤加减。运用小柴胡汤加止嗽散治疗感冒后半表半里咳嗽。瓜蒌薤白汤合丹参饮治疗胸痹,他认为此方中檀香作用重大,可按君药对待。温胆汤治失眠;黄芪百合汤宁心安神滋阴潜阳治抑郁症。

余老认为,中医学经典著作丰富,做为中医人,要不断研读体会经典,背诵经方口诀,学习日益更新的经验和总结,从而充实自己的学术和技能,方能更好的传承和运用中医药。

谢道传

谢老自幼失母,同那个时代很多人一样,人生历经坎坷,1978年平反后,能幸运地安享晚年。但谢老自觉生在好时代,年过花甲之年的他,仍刻苦学习,认真做笔记,并时时感叹人生时近黄昏,还有很多中医事业未完成,内心有强大的历史使命感。这一宝贵精神,从下列谢老两首诗中,得到生动的体现。1984年7月加励诗:少年易老学难成,一寸光阴不可轻,未觉池塘春草梦,眼前梧叶又秋风。1993年9月18日晚随题一首晚年感怀诗:光阴迅速闪电般,墙上日历天天翻,记忆少年多快事,转眼白髪斗西山。

谢老擅长内科常见病及杂病的中医诊治,特别是在中医妇科方面,经验丰富,在当地影响深远。其服药方式特别,一般在月经中期开始吃,药剂较少(据谢香新述,若月经早期吃,有部分人会月经变少)。由于本次编写工作开展较迟,离谢老去世已7年,已无法系统记录谢老临床经验,只能从谢香新保留的几本笔记中摘录部分分散内容,供后世参考和学习。希望这些医案对大家有所启发,也再次感谢其学生谢香新、朱晓兵两位同志提供的材料和帮助。

谢老不仅重视临床工作,也非常重视传带工作。其一生带有高徒共约3人,他们们分别是:杨奉林、谢香新(孙子)、朱晓兵(外孙子)。

谢香新

朱晓兵

程仰奎

父亲程仁富,字济生,跟师湖北涂老先生(卒葬大化坪镇多盘坳村),擅长中医内科诊疗及针灸、推拿、拔罐等理疗。

福斋初读四书五经,再读狮山中学毕业。17岁至20岁,拜师霍山名老中医三代继承传承人饶秀林先生(大化坪镇金鸡山村方家河人)。擅长中医内、外、妇、儿科诊治及痘疹科,四时温病等辨症施治,正确掌握正骨、推拿、灯火神针等理疗技术,熟练运用于临床。饶老带有弟子:彭先常、黄文清、程仰奎、饶秀钊、饶光华等。

出师后,曾跟师霍山名老中医唐远香先生,字心兰(大化坪镇千笠寺唐家院子人),擅长中医妇科疑难病症及不育不孕症等疾病的诊治。唐老带有弟子:程仰奎、梁光华等。为医术晋升,再次从师霍山著名老中医徐大桂先生(落儿岭镇小庵子人),擅长伤寒杂病论治及中医典籍深究。

获恩师真传,得医术精湛,遂有大化坪街道“聚生堂”俞维则、徐学武二位中药师聘用为坐堂医生。

新中国成立后,公元一九五零年任霍山县卫生工作者协会 副主任(是隶属于县卫生局的学术性群团组织)。同期经办大化坪区公立医院,授本院首任院长多年。

主任医师仰奎先生擅长中医内、外、妇、儿科、痘疹科等辨症施治,对四时温病、瘟疫的诊治具有极其丰富的理论及治疗经验。对中医典籍颇有深究。能精妙熟练运用针灸、正骨、推拿、灯火神针治疗天花、麻疹、水痘等传染性疾病,疗效卓著,县境闻名。对小儿疑难病症如:伤食积滞、急慢惊风、癫痫、疳积、腹痛、吐泻等等,免费给予推拿、灯火等理疗措施,配合中草药验方、偏方、疗效显著,广为流传。曾有霍山中医儿科圣手之称,载在县誌。

多次参加市、县学术会、研讨会,曾几次评为市、县劳模、先进工作者,从事卫生工作,授徒教学六十载,历来生活俭朴,爱岗敬业,诊疗细致、廉洁行医。

程老通汉文,擅书法,精医术。带有弟子:汪远大、程希煌、唐国定、程鹏、徐家来、何家懋、余维汉、李仁禧、程琪、程先政、刘凤琴、程云、程刚等。以下为其子程琪代为整理的临床验方。

一、《破气消瘕汤》

二、《化瘀消癥汤》

三、《香花疏肝饮》

四、《二陈化痰汤》

程琪,字良方,男,汉族,霍山大化坪镇和平畈程家湾(石草棚)人,一九五一年农历三月出生,中医世家。

祖父程仁富,字济生,跟师湖北涂老先生(卒葬大化坪镇多盘坳村),擅长中医内科诊疗及针灸、推拿等理疗。

父亲程仰奎,字福斋,曾跟师三名:(一)拜师霍山名老中医三代继承传承人饶秀林先生(大化坪镇毛岭畈方家河人),擅长中医内、外、妇、儿科诊治及痘疹科,四时温病的辨症施治,熟练掌握正骨、推拿、灯火神针等理疗技术,操作运用。(二)跟师霍山名医唐远香先生,字心兰(大化坪镇千笠寺唐家院子人),擅长中医妇科疑难杂症及不育不孕症等辨症治疗。(三)从师霍山名老中医徐大桂先生(落儿岭镇小庵子人),擅长伤寒杂病的辨症诊治及中医典籍深究。

一九六七年经县卫生局批准,在大化坪公社卫生院从父程仰奎(霍山名老中医)学习中医,一九七零年出师,获《省中医药学徒出师证》在本卫生院从事临床医生。一九七一年上“五、七大学”卫生班学习,毕业离校,回原单位继任临床医生,一九八四年至一九八八年于上海中医学院函授经典班本科毕业。经考试合格获中医师任职资格证,八九年任大化坪镇中心卫生院临床医师,一九九五年经考试考核晋升主治中医师,于二零一一年五月在大化坪镇中心卫生院退休。

在卫生院工作初期时曾师承三世中医药剂师继承传承人徐师槖中药师。趁诊暇之时,学习中药材品种分类炮制操作技艺,以及中药膏、汤、丸、散制剂。

自行医以来,一直严格要求自己,从不利用医术讹诈他人来牟取私利,历来以“救死扶伤为职责,诚心益民为已任”,作风正派,廉洁行医,恪守父训,“医尚医德,仁术仁心”,“不为良相,愿为良医”。

数年来从不松懈学习中医各典籍理论,不断研究清代吴氏温病学论症,较熟练掌握四时温热病的辨证施治,临床上具有丰富的诊疗经验,注重李东恒(宋金时真定人)医家之流派,在其脏腑辨证“内伤脾胃,百病由生”的论点上颇有深究探讨。

通晓道家理论,在临床上运用阴阳八卦、五运六气、子午流注、天地八合、祝由等,结合“四诊八纲”,辨证施治,理法因病、因人、因地、因时而变,方药灵活,做到诊疗有记录,处方有存根。

假节得暇,经常自采中草药,配制单验方,结合针灸、推拿、拔罐,免费治疗各科很多轻小型疾病,疗效满意,时而治愈了不少疑难杂症,

专长中医内、外、妇、儿科的疾病诊疗,对于脾胃病、痹证、肝病、消渴症、妇科病、不孕症、儿科病等诊治具有较丰富的临床经验,对于祖传的小儿痘疹科的辩证治疗规律有所熟练掌握灵活运用于临床。并能熟练操作推拿、灯火之技巧。

不 孕 症

一、《温肾种子汤》

二、《滋肾种子汤》

三、《填精种子汤》

四、《佛手舒肝汤》

五、《燥湿化痰汤》

六、《化瘀清热祛湿汤》

七、《化瘀通络汤》

八、《佛手摘瘤汤》

九、《破气消瘕汤》

十、《化瘀消癥汤》

糖尿病

“糖尿病”祖国医学称本病为“消渴证”,根据症状表现而分为上、中、下三消。

一、《清肺消渴饮》

二、《清胃消渴汤》

三、《滋阴固肾汤》

四、《阴阳补肾汤》

五、《杞菊羊肝丸》

六、《土苓仙花膏》

七、《怀山玉石饮》

小儿惊泻症

一、《健脾镇惊止泻汤》

二、《吴桂丁香散》

痛风

《二龙五藤四妙汤》