谷雨后的15天,学点养生规矩好入夏

发布时间:2022-04-23 22:02:52

编辑:朱宏

访问次数:2751

字体大小:

大

中

小

谷雨已过,春已晚,万物生长渐旺,天气渐热,湿气已至。

此时节养生当以“柔肝、健脾、去湿”为要,以助肝气升发,安然入夏。

脾的旺盛会使胃强健起来,人体的消化功能较强,有利于营养的吸收,此时应适时进食补血气的食物,但不能像冬天一样大补。

但此时空气湿度大,而脾为湿土之脏,当湿邪犯脾时,反而易致脾失健运、脾胃不和,而出现食欲不佳等不适。因此要注意养护脾胃,在饮食上须加以配合。

此时,适宜多吃白扁豆、赤小豆、薏仁、芡实、冬瓜、陈皮、白萝卜、藕等健脾祛湿的食材。

另外,还可适当食用春季的新鲜野菜,如荠菜、菠菜、马兰头、香椿头、蒲公英等,以清热解毒、醒脾开胃。

养脾还需注意细嚼慢咽,平日七分饱、不食冷、少食甜,少久坐,少思虑,不逞强,有空常按足三里。

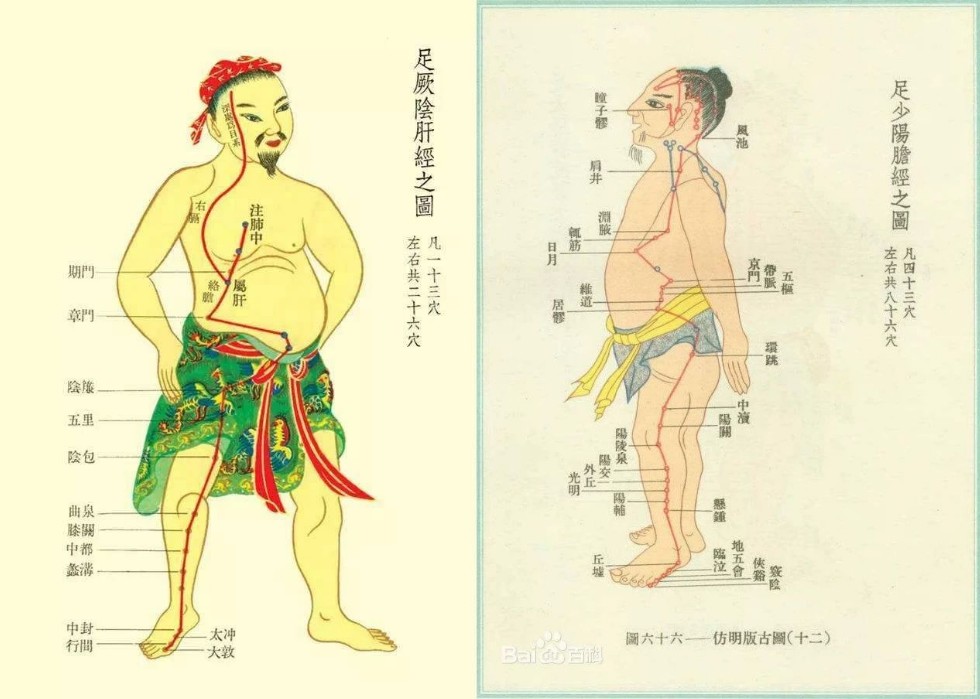

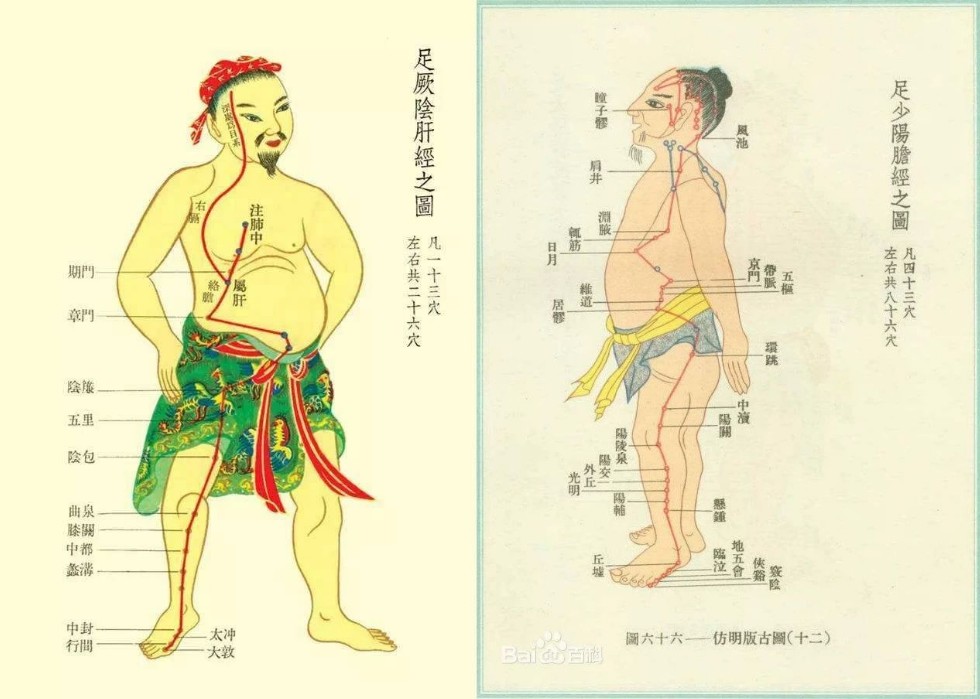

在万物升发的季节很多人都会出现偏头痛、眩晕、咽痛、眼红、血压升高等不适。

这些问题多集中于肝胆,可以通过按摩或敲打肝经和胆经来缓解。

日常要注意避免熬夜,饮食上可食用具有滋润作用的食材,如银耳、桑葚、蜂蜜等,以滋润生津、益阴柔肝,防止肝阳过亢。

材料:黑豆(黑豆要用黑皮绿瓤的)、黄豆、绿豆各20g,乌梅5~10颗,白糖2勺(以上约为1~2人份量)。 做法:将上述材料置于砂锅中,加水没过豆子三指节,熬2小时即可。

注意:乌梅为药用乌梅,可到正规药店购买;此汤饮不宜隔夜食用,当日煮当日喝最佳。

春季应肝,很多人在春季会有困倦乏力的感觉,这是因为肝血不足而导致阳气生发不足所致。

对于有这种症状的人,可尝试用菊花和枸杞子加大枣和蜂蜜来泡水喝,即可有效缓解困倦劳累之感。

另外,中医认为,肝藏血而能视物。长时间用眼过度不仅会影响视力,还容易损伤肝血。故而需护眼。

做法:将上述材料置于砂锅中,加水没过豆子三指节,熬2小时即可。

注意:乌梅为药用乌梅,可到正规药店购买;此汤饮不宜隔夜食用,当日煮当日喝最佳。

春季应肝,很多人在春季会有困倦乏力的感觉,这是因为肝血不足而导致阳气生发不足所致。

对于有这种症状的人,可尝试用菊花和枸杞子加大枣和蜂蜜来泡水喝,即可有效缓解困倦劳累之感。

另外,中医认为,肝藏血而能视物。长时间用眼过度不仅会影响视力,还容易损伤肝血。故而需护眼。

谷雨后养生,一补一消:

补水促代谢

所以,人们应该适当地增加运动量,更应该适当、适量地出出汗,还要适量地补充水分,更好地促进新陈代谢。

但正值春夏交接之际,此时人体集体发散,容易出汗,而汗出过度则会影响夏季的气血健康。

因此运动养生谨记遵循“懒散形骸,勿大汗,以养脏气”的原则,可选择踏青、慢跑、放风筝、八段锦等方式。

汗为津液所化,只有春季注意阳气的有序升发与津液固护,才能保持夏季的气血充盛。

近来广东的天气已经有炎热之感,甚至开始下雨,天气预报显示后面几日都是有雨。这时要注意健脾除湿。

-

起居防风湿:下雨时节要避免久居湿地,保持室内干燥通风,早出晚归者要注意增减衣服,避免受凉感冒,平时有风湿骨病的朋友更应注意。

-

运动祛湿气:中医认为,动则升阳,阳气动则气血随之运行,有利于运化水湿,而且运动出汗也能排出一定的湿气。

运动建议以有氧运动为主,不建议进行强度较大的器械力量型锻炼。

-

饮食化湿浊:饮食应以健脾化湿为基本原则,可吃淮山、芡实、薏仁、扁豆、赤小豆等食物以健脾利湿,或食陈皮、青皮、草果等食材以理气化湿,或饮藿香、佩兰等茶水以芳香化浊,但忌吃生冷肥腻之物,以免进一步损伤脾胃,加重体内湿气困留。

-

春茶清湿热:此时适当饮用绿茶,能清热利湿,化浊醒神,畅通人体气机,一扫疲乏困倦症状。

春末夏初阴气渐消,阳气渐长,要早睡早起,不要熬夜,以顺应自然界“升发”的规律。

春末夏初,人易“上火”,因此,大家在日常饮食上要特别注意食物的选择。

尽量不吃辛辣燥热食物,如辣椒、生蒜、浓茶、烈酒、咖啡、大葱等,以免生热助火。

更要少吃“热性水果”,如橘子、桂圆、榴莲等,以免“火上浇油”。

同时也不能喝冰冻的饮料或清热类凉茶,防止进一步损伤脾胃。

可以吃一些食物来清体内的热气,如红豆汤、酸梅汤以及绿茶,防止积热。

尽管天气转暖,但早午温差大,因此早晚要注意保暖。老人和孩子尤其要注意这一点。

可适当调整穿衣层次,早晚可多穿一件衣服,防止感冒。

春末夏初自然界阳气骤升,易引动人体内蓄积的内热而生"春火"。

因此,在情志、运动方面,大家应尽量保持心情舒畅,切勿遇事焦虑忧愁或动肝火。

针对此时湿温兼夹,易伤脾脏的特点,可以通过穴位按摩健脾祛湿,通过艾灸温阳、利湿、通脉,一方面改善脾胃运化功能,祛除湿气;另一方面可抵御湿气内侵人体, 未病先防。

一般来说,常用健脾祛湿穴位有足三里穴、脾俞穴、中脘穴、天枢穴、 阴陵泉穴、丰隆穴、太白穴等。

平日可从其中选择4个穴位,每日每穴艾灸20~30分钟左右,每灸10天可以休息1~2天,温灸即可。

不过,阴虚患者需调整灸疗所取穴位,请咨询专业医师后应用,并注意施灸距离,防止烫伤。

版权声明:文章、图片来自网络,版权归原作者,分享是为了传播养生知识,不会用于营利,如有侵权,请联系我们删除。

上一条: 五音入五脏–-中医五音疗法

上一条: 五音入五脏–-中医五音疗法